2009-09-29

文图 汪永晨

今天早上,在扎陵湖流入黄河的河口处洗脸时,看到河对岸有三辆摩托车正在过河。我赶过去时,旅游卫视的杨帆已经在那儿拍上了。

过黄河

19岁的藏族小伙子

他们到河这边时,我和会说汉话的小伙子彭巴聊开了。小伙子今年19岁,是扎陵乡人。他上到初一,因家里没钱,就不上了,现在他们主要靠饲养牛羊生活。政府给每家配备了太阳能板,所以家里的用电基本解决,靠太阳能打酥油要比过去手工打省劲许多,小伙子说。

我问他,年轻人不想到外面去看看吗?他说:不去。我问为什么呢?他回答道,要照顾家里的老人,还有牛羊呢。

我问他,这些年扎陵湖有什么变化吗?他说水少了,今年5月还遭了雪灾,他们家冻死了两头牦牛,村里死了十几头。

我问他,扎陵湖里有那么多鱼,你们不打吗?彭巴说:不打。我说是不让打,还是你们自己不打呢?彭巴说不让打,我们藏族人也不打。

很有意思的是,这位19岁的藏族小伙子喜欢听我们中央人民广播电台的节目。我问他你最爱听的节目是什么,他说是新闻和少儿节目里的卡通故事。在交通和信息都不便的扎陵湖畔,小伙子家没有电视,广播就是他与外界沟通的唯一方式。他喜欢听新闻,但更喜欢卡通。他生活在如同世外桃园的河源,他对卡通如此喜爱,是不是也是对善良、勇敢、智慧的向往?

对家人,对牛羊,对鱼,对卡通,扎陵湖畔的年轻人,有着质朴、孝顺、崇尚自然、听政府话的性格和习俗。

我问小伙子有对象了吗?他说没有。我接着问,愿意找外面的人,还是就在村里找。他说就在村里找。我说是不是已经有目标了,小伙子的脸上露出了羞涩的笑容。我问他,将来你会让你的孩子上学吗?小伙子说,那要看到时候的条件。

骑着摩托车开走了的三个藏族年轻人,摩托车上放的流行歌曲声一直到他们离开很远了,我们还可以听得到。

多曲三江源自然保护区

扎陵湖边沙化严重(杨勇拍)

今天我们的目的地就是黄河源。杨勇告诉我们,鄂陵湖、扎陵湖两湖以上,就都是黄河源区了。黄河有三条大的源区:勒拉曲、卡日曲和约古宗列曲,其中约古宗列为正源。

整个黄河源湿地的特征,目前已经不明显了。包括像当年星宿海这样的湖泊湿地现在都看不出来了。2007年,绿家园三江源生态游时,我们就想寻找星宿海,当时就没有找到。这次还是没有看到。杨勇说,还是有一些小水荡,但水已经非常,非常少了。

今日河源

现在能看见的河源动物就总是它们了

黄河三大源入湖的多状特征,现在也已经看不见了。取而代之的是一些沙化草甸和萧条的生境。曾经以沼泽为主的约古宗列盆地也演变为一些零星独立的水荡。沼泽大面积脱水、干化。

这也是河源

仅剩的水荡

河边人家

就在我们被杨勇解读的今日黄河源的现状越来越担忧时,在卡日曲的几处桥上,我们再次看到了水中一群一群的鱼。如同过去课文里形容的情形:棒打孢子,瓢舀鱼,野鸡飞到饭锅里。同行的温州人陈显新和我一路上凡是吃饭时,总要问问有没有鱼。看着河里这么多鱼,就连陈显新都跑到河边去看个究竟了。

这时我问杨勇,能弄几条吃吃吗?杨勇想都没想地说,还是算了吧,要尊重当地藏族人的习惯。

是呀,去年我在澜沧江采访时,当地的藏族活佛就说了,一头牛也是一个生命,一条鱼也是一条生命,还是少伤害一些生命吧。1998年我第一次去长江源时,同行的人整天就想在江里打渔。而作为科学家的杨勇,他尊重的不仅有自然,还有当地人的风俗。

其实我问杨勇能不能打几条鱼时,心里是十分矛盾的。既有想吃的成分,也怕杨勇真的说抓几条吧。那真的是要违返一个关爱自然,尊重民族习惯的人的大忌了。而他说了不抓,正好我也死了想吃的心了。一个人要达到敬畏自然,尊重民族习惯并不是一件容易的事。

为什么能在桥下看到这么多的鱼,这可能是黄河长江和的鱼在产卵后的一个共性特征吧,就是他们喜欢在激流中成长。黄河我不知道,长江里四大家鱼的鱼苗产出来是一团一团的,要靠激流冲到中下游。所以修了电站后的高山出平湖,对小鱼来说是致命的伤害。卡日曲桥下的激流,成了小鱼们玩耍和成长的家园。

卡日曲

退缩中的卡日曲.

黑的全是鱼

在我们去河源的路上,还看到了今天黄河第一桥。我之所以强调是今天,那是因为,不久前的玛多黄河桥也被称为黄河第一桥。在玛多的上游卡日曲,现在又建了一座桥,谁知道黄河再往上游还会不会再建呢?既然是第一,大家还是在那里都来了个“到此一游”,连杨勇也不例外,而且第一次让我们看到的是他和儿子――旅游卫视的编导杨帆一起拍。

父子两代找水人

原来我一直没有搞清楚,怎么玛多县说是黄河第一县,曲玛莱也说是黄河第一县?这次我搞清楚了,前两天我们去的玛多县是牛头碑所在地,归果洛州所辖,而今天我们到的麻多乡,藏语就是黄河源的意思,麻多乡是曲麻莱县的,归玉树州管辖,

在麻多乡,我们碰到一些在河边坐着的人,像是干部模样,问了后知道是麻多乡的副乡长罗松扎西。刚刚我们在麻多乡问路时,凑上来看热闹的几个当地的年轻人扒在我们的车窗旁,我们问他们:这里的河水和过去有什么变化吗?他们说没有,一样的。

凑上来看看

现在河水比原来少了一半还不止

加拿大公司开矿破坏了草场

明明是河水少了那么多,沙化现象也很严重,为什么他们会说是一样呢?等到我们又问了罗松副乡长。他指着旁边的河水告诉我们:原来水可以一直到那儿的石头滩,现在水少多了。

罗松乡长说说,你们刚才问的年轻人可能没听懂你们的话,我们接着问他是否知道全球气候变化?我们告诉他一路上也问了一些人,都表示没听说过是怎么回事,你知道全球气候变化对黄河源区有什么影响吗?

罗松说:当然听说过。对河源来说,最大的影响除了气候反常,降雨量减少,蒸发量加大以外,还有就是人为破坏。这个人为不是我们牧民的牛羊多了,而是一个加拿大公司到黄河源区来采金,他们采金的地方就在自然保护区的核心区,对草原的破坏非常严重。

我们问,你们不能管吗?他们是以旅游开发项目名义来的,实际是采金。和他们一起合作的中方公司也是手续齐全。别说我们乡上,就是玉树州上也管不了。他们把我们的绿绿的草原挖得到处都是槽子。老有人说高原的荒漠化是我们牧民羊子多了,羊子再多也不会把草原破坏成这样呀。

我们当即决定去加拿大人开采金矿的地方看看,罗松乡长已经带我们上路了,可他又说因为“猪”流感,加拿大人还没,采矿点现在没人。又因为2007年杨勇他们来时已经拍了一些加拿大人在黄河源开矿的照片,所以我们还是决定先赶去黄河源,

我们和罗松副乡长说,请他们给我们写一份相关材料,都是些什么人,已经造成了哪些破坏,回到北京后,我们要找到相关部门,也希望通过加拿大民间环保组织查一查,这些以开发旅游项目为名的加拿大人,为什么要在我们的黄河源区以破坏我们的母亲河为代价来开发?如果是在加拿大,他们能这样做吗?写到这时我的脑子里出现了一个人的名字,白求恩。

送伞

不知她在想什么

1999年我第一次去长江源时,几乎是每天傍晚都要叮当五四地下冰雹。今天我们走在去往黄河源的路上,冰雹又不期而遇,这次比11年前好的一点是,我们在车里,不用像上次似的走在江源中,没地方躲藏没。

可就在我们车的前方,一个妇女带着两个很小的孩子在草地上蹲着,任凭冰雹打在他们的身上。我们前车的摄像师周宇从车上跳下去,给他们送了把伞,我们也下了车,送了些吃的给孩子。那小女孩看着我们的眼神,让我好奇,她小小的心灵中,是怎么看我们的呢?在大大草原上,这母子三人撑着一把伞的画面,我摄入了镜头。不过,心里的感觉有些伤感。其实,也许这就是人家当地人与大自然同在的方式吧。

上次杨勇他们到黄河源时,越野车的钢板断了,在野地里等了6天,去格尔木换钢板,那次他们得到黄河源小学的不少帮助,今天我们在去河源前,因为冰雹大雨,我们的车又开进了小学。和上次不一样的是,他们搬进了新校舍。

真暖和

家在河源的孩子

老师和学生们热情地把我们拉进屋,又是倒茶,又是睁着大眼睛看我们。

外面的大雨停了后,我们决定先上河源,在他们的热情感动下,我们决定今天晚上不在黄河源野炊,搭帐篷,而是回到学校吃、住。我们也可以和老师们聊聊住在河源的孩子们。

彩虹照在黄河源小学上

我们的车开出黄河源小学,行进走在河源的湿地中。突然看到一道彩虹落在了远处的三座小房子上,那三座小房子正是黄河源小学。彩虹打在上面,像是一道神光佑护着孩子们。

源头标志

黄河之水在这里涓涓流出

黄河之水草中来

在我们真正到了黄河源头时,太阳已经偏西。打在河源的草甸上,像是金色的草原上捧出了一眼清泉。

站在约古宗列盆地的黄河源,杨勇说,周边山腰的出水泉眼的水位水量在减少。泉眼以上的山坡地,已经沙化或斑秃化。约古宗列泉群的水位在十多年间约下降了十多米。我们中的一位队员用步量了一下杨勇上一次来是黄河源的出水口处和今天的距离,算了一下,地下水位大约平均每年下降了两米左右。

如果再往远处看一下,黄河源泉群形成的湿地草甸和浅谷地周围沙化迹象也很明显。

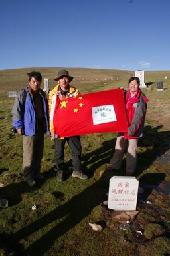

考察队在黄河源

绿家园志愿者在黄河源

录下黄河最初的水声

离开黄河源时,我们的车又一次陷进了泥里。在车被我们拉上来的一瞬间,我的眼泪竟也不由自主地流了出来,江源的圣洁,江源的清澈,是因为没有人的居住。为什么有了我们人类生活后的黄河,就会脏,就会断流,就会沙化?

河源的祈祷

生活在河源的人,用他们对大自然的态度与原生的大自然同在。我们什么时候也能对大自然重新认知,让大自然回归到它本来的圣洁与清澈呢?能吗?在夜幕降临的黄河源区,我一遍遍的在问自己。

河源的日落

河源的日落

夜幕降临的河源